Смотрите здесь видео на русском и шведском.

Перед нами здание Третьяковской галереи, когда-то на этом месте был частный дом Павла Михайловича Третьякова, ее основателя; здесь начиналась его коллекция.

Уже в начале XX века вход в это здание оформил знаменитый художник, автор сказочных картин – Виктор Васнецов. Вход в галерею выглядит как теремок из русских народных сказок. И перед зданием галереи посетителей встречает памятник Павлу Михайловичу Третьякову – он предстает в своей любимой позе, со сложенными на груди руками, как он встречал когда-то своих гостей.

В картине знаменитого художника Ильи Репина Третьяков представлен в зале галереи, который когда-то был центральным залом его дома. Сюда ведет лестница с первого этажа, куда приходили гости, приезжавшие к Третьякову и по делу, и просто гости столицы. При жизни Павла Михайловича вход всегда был бесплатным.

Павел Михайлович Третьяков был потомственным купцом, купцом в третьем поколении, как и его младший брат Сергей. Это была купеческая династия. Старший брат Павел и младший брат Сергей были очень разные по темпераменту – Павел был скромный, даже застенчивый, молчаливый. Он избегал шумных празднеств и собраний, а Сергей Михайлович был весельчак, душа общества, любил управленческие должности. Братья всегда прекрасно дополняли друг друга и были очень преданны, поддерживали друг друга во всем.

В возрасте семнадцати и пятнадцати лет они остались без отца и начали самостоятельный бизнес. Почти одновременно со вступлением в бизнес Павел Михайлович поставил себе целью создание музея национального искусства, так как он был очень серьезным и целеустремленным человеком с самого детства. Музея русского искусства на тот момент в России вообще не было: цари собирали, в основном, западноевропейские картины. Младший брат, Сергей Михайлович, тоже любил живопись и стал коллекционером, но, чтобы не быть конкурентом своему брату, он собирал, в основном, западноевропейскую живопись. К сожалению, младший брат Сергей скончался рано и неожиданно, хотя в жизни никогда не болел, и после этого горестного события Павел Михайлович передал и его, и свою коллекцию в дар городу Москве.

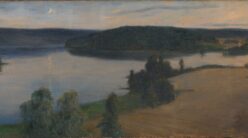

Бизнес братьев Третьяковых был создан в старинном русском городе Кострома. На экране слева картина одного из художников романтической эпохи, который изображает этот старинный город России, а справа самый знаменитый комплекс этого города – Ипатьевский монастырь. В наше время Кострома входит в «Золотое кольцо» России – главный туристический маршрут по древним городам со знаменитыми церквями, фресками и резными деревянными зданиями.

Братья Третьяковы вместе со своим ближайшим родственником – зятем, мужем одной из сестер, основали там льняную фабрику. Льняные фабрики уже были в России на то время, но Костромская мануфактура стала самой масштабной и успешной. Общительный и открытый младший брат Сергей легко заводил связи, в том числе, за рубежом, находил там поставщиков и покупателей, а старший брат, Павел, занимался бухгалтерией и стратегией развития. Льняные ткани Третьяковых поставлялись за рубеж, к императорскому двору и находили очень много благодарных покупателей по всему миру.

В наши дни Костромская льняная мануфактура продолжает работать, и хоть ей сложно конкурировать с дешевыми китайскими тканями, она продолжает выпускать лен и, в том числе, для зарубежных компаний. К примеру, для IKEA она является главным поставщиком в России.

Именно доходы от этого бизнеса позволяли Третьяковым покупать картины для своей коллекции. Торговый дом Третьяковых – Торговый дом льняных тканей, находился в самом центре Москвы, на улице Ильинкe, которая ведет на Красную площадь и к Кремлю. Это древняя торговая улица, она начинается, как видно на фото, у Красной площади, за собором Василия Блаженного. Каждый день в определенный час москвичи видели Павла Третьякова, который подъезжал на повозке к своему Торговому дому, по нему, как говорят, можно было проверять часы.

На доходы от льняной мануфактуры братья Третьяковы не только покупали картины, но и содержали многие другие благотворительные проекты, прежде всего, училище для глухонемых детей, и директора этого училища они на свои средства посылали учиться за границу, учиться самым передовым технологиями сурдоперевода. Третьяковы не только давали деньги на содержание училища, но также принимали экзамены, знали по именам всех учеников, приглашали их к себе в гости, и сами приходили достаточно часто.

Слева на фотографиях одно из самых красивых мест в центре Москвы – Третьяковский проезд, он также был возведен на деньги братьев Третьяковых. Сегодня на этой маленькой улице находятся самые модные и дорогие магазины.

Павел Михайлович Третьяков не раз говорил о том, что он не просто собирает коллекцию для себя, а хочет создать общедоступный, публичный для всех музей. Сегодня очень часто говорится об ответственности бизнеса, и Третьяков в этом плане был таким вдохновляющим примером – он всегда говорил, в том числе и своим детям, что «то, что нажито от общества, нужно обществу вернуть в виде полезных учреждений», в том числе Третьяковской галереи. Он воспринимал это как долг перед своим народом.

Лучший портретист XIX века, Крамской, написал портрет Третьякова, который перед нами на экране. Он делал свое дело очень тихо и скромно, он не ждал ни награды от царя, ни благодарности от людей, не дожидался спонсоров, просто делал то, что он любил и считал нужным, и подарил в конце своей жизни прекрасный музей Москве, всей России, и всем людям, которые сегодня туда приезжают.

В те времена собирать коллекцию живописи было очень непросто – не было никаких консультантов, не была написана история русской живописи, и у купца Третьякова не было никакого гуманитарного образования. Тем не менее, он искренне интересовался искусством, он всю жизнь очень много и постоянно общался с художниками везде, где только мог – именно это и дало ему колоссальные знания и чутье на гениальные картины.

В середине XIX века рядовой москвич, если он хотел украсить картиной или иконой свой дом, покупал эти произведения на обычном рынке. Один из таких уличных рынков изображен в картине Сорокина «Развал». Ныне эта картина находится в Третьяковской галерее. Видно, что рядом на лотках находятся глиняные игрушки, бюсты Пушкина, Наполеона, целые иконостасы – все оформление для церкви, портреты знаменитых полководцев. Тут же и конская сбруя, и многие другие вещи.

Сделав на Сухаревском рынке первое приобретение – несколько картин неизвестных голландских художников – Третьяков понял, что он не может разобраться, подделка это или настоящее произведение, насколько оно ценное и т.д. Тогда он принял решение – приобретать произведения непосредственно у художников, поэтому он приобретал картины у своих современников, что привело к очень заинтересованному общению и искренней дружбе с художниками.

На экране две первые картины, которые Третьяков приобрел непосредственно у художников – именно они стали началом коллекции Третьяковской галереи. Картина Василия Худякова справа называется «Стычка с финляндскими контрабандистами». В это время контрабанда стала очень большим бедствием. Финляндия входила в состав России, и через финскую границу шел большой поток контрабандных товаров, который наносил большой ущерб и бизнесу Третьякова, так как товарные знаки тоже подделывали. Правительство было вынуждено создать буквально боевые отряды таможенников, которые вступали в поединки с хорошо вооруженными контрабандистами.

Картина Николая Шильдера слева называется «Искушение». На картине изображена молодая девушка, которая зарабатывает деньги рукоделием, вышиванием. Ее мать тяжело больна, она не встает с постели, они снимают бедное полуподвальное помещение. К ней приходит старая сводня с богатым браслетом в руках – подарок от офицера или какого-то другого мужчины, который желает ее соблазнить и потом бросит, если она не откажется от искушения. Дополнительный символ здесь – кошка, которая тоже подстерегает добычу. Видимо, этот сюжет живо затронул Третьякова, так как мы знаем из его завещания, – тогда была традиция, даже уезжая в другой город, купцы писали завещание о распоряжении своим имуществом – написанного совсем юным Третьяковым, часть наследства он предназначает на галерею, а часть – на приданое бедным девушкам, чтобы они могли найти себе достойных женихов.

Младший брат Сергей, наряду с русскими произведениями, собирал и западноевропейские, и картины из его коллекции сегодня находятся в другом музее – Музее западноевропейского искусства, который носит имя Пушкина. Самая любимая зрителями картина из его коллекции из Пушкинского музея – «Деревенская любовь» Бастьен-Лепажа, расположенная слева на экране.

Сергей Михайлович два раза выбирался главой города Москвы – тогда эта должность была выборной – и в его правление было сделано очень много памятных дел, в том числе, установлен памятник Пушкину в центре Москвы. Также, он настоял, чтобы московское правительство купило парк «Сокольники» для москвичей, который по сей день является любимейшим местом для прогулок как для взрослых, так и для детей.

Название парка происходит он названия птицы сокол, с которой охотились древние цари и князья в этих лесных угодьях.

Сокольникам посвящены многие прекрасные пейзажи, находящиеся ныне в Третьяковской галерее, в том числе картина пейзажиста конца XIX века Исаака Левитана «Осенний день. Сокольники».

Исаак Левитан – родоначальник лирического пейзажа в русской живописи. Он почти никогда не изображает людей в своих пейзажах, сами краски природы говорят о чувствах художника. Фигурку взволнованно идущей по аллее девушки в картине Левитана написал Николай Чехов, брат знаменитого писателя Антона Чехова. Самая знаменитая картина Левитана написана на тему осени, того прекрасного периода, когда деревья покрыты золотыми листьями – «Золотая осень», как ее называют в России.

Некоторые картины из русской коллекции Сергея Михайловича Третьякова также находятся в Третьяковской галерее, среди них любимая зрителями «Лунная ночь» Ивана Крамского, картину которого мы недавно видели на экране. Мы не видим луну на небе, но романтика лунной ночи передана через фигурку девушки – именно она здесь, кажется, излучает таинственный ночной свет.

Первоначально для картины позировала невеста, a в будущем жена Дмитрия Менделеева – известного химика, создателя периодической системы элементов. Однако, картина очень понравилась Сергею Третьякову, он захотел ее купить и попросил, чтобы там была изображена его жена Елена Матвеева.

Младший брат как человек более общительный, открытый, женился гораздо раньше, чем старший брат, Павел Третьяков. Старший брат, в силу застенчивости, очень долго оставался неженатым, ему было нелегко знакомиться с девушками. Как и вся семья Третьяковых, он очень любил музыку, часто бывал в опере, но друзья через какое-то время заметили, что в опере он смотрит не на сцену, а на девушку из семейства Мамонтовых, на Веру Мамонтову. Это была семья знаменитых меценатов. Может, все бы так и закончилось взглядами, но друзья Третьякова устроили домашний концерт, где играла Вера, прекрасная пианистка, и, под впечатлением от музыки, он сумел объясниться ей в любви, и они поженились.

К сожалению, эту семью не миновало горе – умер младший любимый сын, на которого были все надежды Третьякова, второй сын родился с тяжелым врожденным заболеванием, поэтому наследника по мужской линии, к сожалению, не было.

Фотография запечатлела счастливый период жизни этой семьи, когда все еще живы. На фотографии изображены сам Павел Михайлович Третьяков, в окружении своей семьи; его жена Вера; любимый младший сын Ванечка, который, к сожалению, умер в детстве; Михаил, который родился нездоровым; старшая дочь Вера, как и мама, прекрасная пианистка, вышедшая замуж за музыканта Зилоти; дочь Александра, которая после смерти отца продолжила его дело и вошла в совет Третьяковской галереи; две младшие дочки Любовь и Мария.

Третьяков, как и все купцы, хотел, чтобы его дочери вышли замуж за предпринимателей; но, поскольку в гостях у Третьяковых бывали главным образом художники и музыканты, именно они стали мужьями девушек.

Теперь посмотрим на несколько самых знаменитых шедевров из коллекции Третьяковской галереи.

XVIII век в русском искусстве называют «веком портрета», и перед нами портрет Марии Лопухиной художника Боровиковского. Боровиковский впервые в русской живописи стал изображать своих героинь среди природы. Портрет написан по случаю скорой свадьбы Марии Лопухиной, жених заказал ее портрет художнику. На портрете ей восемнадцать лет, к сожалению, прожила она всего двадцать четыре года – ее унесла чахотка. Лопухина – ее фамилия по мужу, сама она происходит из рода Толстых, и писатель Лев Толстой тоже ее дальний родственник.

Еще один знаменитый портрет из коллекции Третьяковской галереи, это произведение художника Аргунова из крепостных крестьян, он принадлежал знаменитому роду Шереметьевых, знаменитому дворянскому роду. Прекрасная женщина на портрете изображена в подлинном народном костюме московской губернии. Историки искусства предполагают, что здесь может быть изображена актриса крепостного театра Шереметьевых, Анна Буянова-Изумрудова, которая играет какую-то народную роль.

Чудесная картина Ивана Фирсова изображает юного художника, который учится писать портреты. Он пишет портрет своей младшей сестренки, которой, вероятно, четыре-пять лет. Ей тяжело сидеть и позировать, хочется побегать и поиграть. Мама одной рукой ласково гладит ее по щечке, а другой грозит рукой, призывая к порядку. Портрет еще только начат, но видно, что он очень похож, и то, с какой нежностью и любовью брат пишет портрет своей младшей сестренки.

Портрет Александра Сергеевича Пушкина, знаменитого русского поэта, заказал его одноклассник и друг его юности, Антон Дельвиг, также прекрасный поэт Пушкинской эпохи. Автор портрета – самый яркий художник эпохи романтизма в России – Орест Кипренский. Кипренский сказал о своем портрете: «Я написал портрет гения». Пушкин окружен золотым светом, позади находится статуэтка музы. Пушкин сделал ответный подарок художнику – написал стихотворение в его честь. В этом стихотворении он написал «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит».

После ранней смерти Дельвига Пушкин купил этот портрет у вдовы своего друга, и в последние годы портрет находился в его рабочем кабинете, и он действительно, как в зеркало, смотрел на этот портрет.

Один из любимых портретов зрителей и XIX века, и современных – это «Всадница» Карла Брюллова. Слева черно-белое фото старой экспозиции в доме Третьякова и современная экспозиция Третьяковской галереи.

В портрете изображены две итальянские девушки, которые воспитывались в семье русской графини Юлии Самойловой, подруги Брюллова. Конь встал на дыбы, вокруг бушуют вихри, но всадница остается идеально прекрасной, внутри нее царит гармония. Это любимая идея эпохи романтизма – победа красоты над страстями, вихрями, бурями.

Самая большая картина в Третьяковской галерее, над которой художник, Александр Иванов, работал более двадцати лет, называется «Явление Христа народу». Размер картины – 7,5 х 5,5 м. Работая над картиной в Италии, художник написал сотни подготовительных этюдов и эскизов.

В картине взят сюжет из Евангелия, когда Иисус Христос является на реке Иордан, где Иоанн Креститель крестит людей в это время. Все художники до Иванова, русские и западноевропейские, изображали в этой сцене только две фигуры – Иисуса Христа и Иоанна Крестителя, который его крестит, иногда еще в этой сцене присутствовали ангелы. Иванов впервые изобразил в качестве главного героя народ, который ждет своего Спасителя, Сына Божьего.

Иисус Христос приближается к людям, словно спускается с неба. Вопреки традиции, его фигура самая маленькая по масштабу в картине. На первом плане изображен Иоанн Креститель, который указывает на приближающегося Спасителя. За Иоанном Крестителем - четверо из двенадцати апостолов, которых выбрал для картины Иванов, и все представители тогдашнего общества: римские легионеры, захватившие Иудею, где происходит действие; иудейские первосвященники, рабы, господа, люди разных национальных типов, возрастов, темпераментов и т.д.

Для одного из персонажей картины позировал знаменитый русский писатель Николай Гоголь, перед нами его портрет, который Иванов написал в Италии. В картине он ближайший к Христу, он оглядывается, словно выходя из толпы навстречу Спасителю.

Самого себя художник также изобразил в картине как свидетеля и участника тех событий. Он изобразил себя в образе странника, который наконец пришел к своей цели – двадцать лет жизненного пути, это большой жизненный путь, который он прошел.

Во второй половине XIX века художники обращаются к сюжетам из реальной жизни. Один из таких художников – Василий Перов. В картине «Охотники на привале» он изображает компанию из разных социальных слоев общества: слева дворянин, представитель древнего знатного рода, который рассказывает какую-то байку, его добыча «увеличивается» с каждой минутой; в центре его бывший крепостной крестьянин, его слуга, который теперь уже свободен, но остался со своим хозяином, он знает цену этим рассказам, дополняемым с каждым разом. Справа новенький в этой компании – небогатый горожанин, ремесленник или служащий в трактире. Он пока еще верит каждому слову, смотрит широко открытыми глазами, забыл прикурить сигарету, и пока еще принимает все за чистую монету.

Перов, который сам был страстным охотником, изображает сцену со знанием дела и легким юмором.

«Грачи прилетели» - так называется картина на тему весны Алексея Саврасова. До Саврасова пейзажисты стремились писать красивые виды природы, похожие на Италию, на жаркие страны. Саврасов впервые взял не эффектный, но очень душевный русский мотив. Он изобразил самое начало весны, когда зима еще не хочет уходить, но появление грачей означает, что весна все-таки вступает в свои права.

В этой картине, внешне совсем не эффектной, где грязный подтаявший снег, студеные лужи, березы еще без листьев, черные птицы – вся сокровенная душа русской природы в ожидании весны. В центре картины береза – самое русское дерево, и половина ее ствола сломана бурей. Она получила тяжелый удар судьбы, но с огромной силой она тянется к свету, к небу, и весна поддерживает ее стремление к жизни. Вместе с художником мы уверены, что она оживет, зазеленеет, не случайно именно на ней больше всего птичьих гнезд.

Если Исаак Левитан – поэт осени, то Саврасов любит писать именно весну. В картине «Домик в провинции» художник пишет май: зазеленевшие березы, открытое окно маленького дома, где на подоконнике стоят клетка с канарейкой и ландыши. Под окном курочка с цыплятами, а по крыше крадется кошка. На самом кончике крыши видна маленькая птичка. Сквозь тучи пробивается солнечный свет, и тень на крыше показывает, что совсем рядом находится церковь – угадываются ее купол и крест.

Летнюю природу в расцвете красоты любил писать Иван Шишкин. В картине «Рожь» сосны, как колонны, словно держат на себе небо, и низко-низко над землей пролетают ласточки, чьи тени скользят по земле. На дороге посреди золотых колосьев едва виднеются головки детей, которые спешат успеть до дождя, так как низко летящие ласточки - это примета к дождю.

Любимая картина всех посетителей галереи – «Утро в сосновом лесу» Шишкина. Шишкин родился в лесном краю, где бескрайние леса были на много километров вокруг. Он любил там гулять с самого детства.

В его картине изображен утренний туман, который поднимается из оврага; видно, что по лесу недавно пронеслась буря – сосна на первом плане выломана с корнем. На сломанной сосне с удовольствием играют медвежата, а их мама на кого-то встревоженно рычит, возможно, вдали показались охотники. Медведей в картине написал друг Шишкина, художник Константин Савицкий.

Картина с самого своего появления так полюбилась зрителям, что одна из российских кондитерских фабрик еще в XIX веке заключила договор с художником на право использования его картины для дизайна шоколадных конфет. Это очень вкусные шоколадные конфеты, которые до сих пор выпускаются в России.

Давайте посмотрим на еще один шедевр Третьяковской галереи – это картина Васнецова «Богатыри». Былины – это русский эпос, это древние героические песни о подвигах могучих воинов, которые защищали Русь. Былины происходят от слова «быль» – то, что было, то есть это изначально были повествования о подлинных событиях, но со временем они превратились в сказки.

В картине представлены три самых знаменитых богатыря: в центре Илья Муромец, крестьянского происхождения из древнего города Муром. «Муромец» означает его происхождение из этого города. У него конь с огненными глазами, похожий на чёрную грозовую тучу. Слева, на белом коне – Добрыня – сын богатой вдовы, то есть он происходит из богатого сословия. В русских былинах он победитель дракона – Змея Горыныча, в его руках волшебный меч, который он получил в награду за эту победу. Справа – самый юный и хитрый, по былинам, сын священника Алёша Попович. Они охраняют границы Руси и, как говорил сам художник, следят за справедливостью, за тем, чтобы простых людей не обижали.

Картина Васнецова на тему русской народной сказки «Иван Царевич и Серый Волк». Волк, говорящий человеческим голосом, помогает Ивану Царевичу добыть сказочные сокровища, в том числе царевну Елену Прекрасную. Они скачут на волке сквозь темный заколдованный лес, под ногами у них болото.

В картине Васнецова всегда есть секретные детали, которые можно разглядеть только очень внимательным взглядом. К примеру, в этой картине, на самом первом плане в болоте притаилась лягушка, которую редко кто замечает. Может быть, это просто лягушка, а может, Царевна-лягушка – принцесса из другой сказки. Эту загадку каждый зритель разгадывает по-своему.

Павел Михайлович Третьяков не только покупал картины художников, но он и заказывал портреты знаменитых деятелей своего времени. Это был его собственный, очень продуманный проект – он составил список этих людей и очень тщательно думал, какому художнику поручить заказ, поскольку знал и тех, и других. Если бы Третьяков не заказывал эти портреты, мы бы, скорее всего, никогда их не увидели, так как они просто не были бы созданы.

Василий Перов, чью картину «Охотники на привале» мы уже видели, создал портреты писателей Александра Островского и Фёдора Достоевского. Островский писал свои пьесы о купеческой Руси; в портрете он изображён в купеческом халате на меху, и лишь острый взгляд его глаз выдаёт в нем не купца, а писателя. Портрет Достоевского написан очень скупыми красками, но в портрете ощущается его напряженная мысль о судьбе России, о нравственных проблемах.

Иван Крамской (мы видели его картину «Лунная ночь» и портрет Третьякова) написал портрет Льва Николаевича Толстого.

Портреты Перова и Крамского называют «психологическими» портретами. В них нет шикарных интерьеров, богатых тканей, драгоценностей, только человек: его лицо, глаза и характер, отражающийся во взгляде. Современники говорили о Толстом, что у него «сверлящий» взгляд, который видит каждого насквозь, и он прекрасно передан в портрете.

Одна из самых знаменитых картин Крамского называется «Неизвестная». Крамской создал такой убедительный образ красавицы, что до сих пор все строят гипотезы, кто изображён в этом портрете. Но, на самом деле, он создал собирательный образ, поэтому эту загадку нельзя разгадать, но она привлекает всех зрителей к этому портрету так же, как красота героини.

Одна из самых знаменитых картин Третьяковской галереи большого размера – это «Боярыня Морозова» Сурикова.

XVII век был веком радикальных преобразований на Руси, произошли церковные реформы. Царь проводил реформы в приказном порядке, и многие люди не соглашались отказаться от старой веры и изменить ее на новую по приказу царя. Одним из изменений было то, что людям было приказано иначе креститься. После реформ царя на Руси до сих крестятся тремя перстами, что является символом Троицы – Бог-Отец, Бог-Сын и Бог Дух Святой.

В картине боярыня Морозова, закованная в цепи, поднимает руку с древним двуперстным крестным знамением, и люди понимают, что она верна именно древней вере и призывает их так же быть верными вере дедов и отцов. Для Сурикова здесь важно не столько то, во что конкретно она верит, сколько то, с каким мужеством она защищает свою веру, свои убеждения и идёт за них даже на смерть. Толпа поддерживает ее именно в стремлении защитить свою веру и быть верной своим убеждениям.

Суриков писал прекрасные портреты своих соотечественников-сибиряков, так как он был родом из Сибири, из сурового северного края. Его портрет Маториной слева, это образ богатырской силы, красоты и верности своим идеалам. Справа портрет старшей дочери Сурикова, Ольги, которая вышла замуж за художника-авангардиста Кончаловского, и от этого пошла династия знаменитых режиссеров: Андрон Кончаловский и Сергей Михалков – их потомки.

Знаменитый современник Сурикова, Илья Репин, также писал множество детских и семейных портретов. Во всех портретах, представленных на экране, изображена его любимая старшая дочка Вера; в центре ещё его жена и дети на фоне солнечного пейзажа, почти как у импрессионистов.

Портрет Веры справа называется «Стрекоза». Платье Веры и ее поза напоминает это летнее насекомое. Прекрасное мгновение детства, мгновение лета, мгновение счастья.

По заказу Третьякова и по собственному желанию Репин также писал портреты деятелей русской культуры. Перед нами портреты Льва Толстого, знаменитого композитора Мусоргского, и справа портрет знаменитой красавицы, баронессы Варвары Икскуль фон Гильдебрандт. В этом портрете она похожа на средневековую принцессу.

В конце жизни Репин был настолько известным художником, что царская семья обращалась к нему с официальными заказами.

В картине изображено вступление на престол императора Александра III и представители крестьян, которых он, впервые в истории России, позвал на свою тронную речь. У картины особенно роскошная рама, ее делали царские ювелиры, она украшена гербами тех городов, откуда пришли представители крестьян на это мероприятие; узоры на раме – это реплики из древнерусских рельефов и рукописей.

Художник Василий Верещагин не только писал картины, но и воевал с оружием в руках. Он был профессиональным морским офицером. В своих картинах он впервые изображает жестокую правду о войне.

И во время войны, и в перерывах между войнами, он много путешествовал по миру, в том числе дважды совершил длительные путешествия в Индию. Его картины воссоздают прекрасные образы воинов в традиционных одеждах, самый впечатляющий памятник – Мавзолей Тадж-Махал и другие, сказочные для нас, детали индийской жизни.

Илья Остроухов происходил из купцов, как и Третьяков. Он самостоятельно обучился живописи, глядя на работы других художников, в Третьяковской галерее есть его прекрасная «Золотая осень».

В картине изображён парк подмосковной усадьбы «Абрамцево», которая принадлежала меценату Савве Мамонтову. По дорожке идут две сороки.

Один из любимых зрителями пейзажей в Третьяковской галерее – «Московский дворик» Поленова. Здесь изображён самый центр Москвы, Москву в старину называли «большой деревней», в ней было много просторных двориков, домов, сараев, речек, ручейков, где было привольно расти детям. На первом плане маленькая девочка гадает на ромашке, плачет ребёнок – мама на минутку отошла; двое мальчишек на траве играют с котиком. Во всем пейзаже ощущаются тепло и уют.

В конце XIX – начале XX века в русском искусстве появляются свои импрессионисты. Прежде всего, это Игорь Грабарь. В отличие от Клода Моне и Ренуара, русские импрессионисты любят писать зиму и русские березы.

Автор картин, Игорь Грабарь, был также первым директором Третьяковской галереи в XX веке и первым реставратором русской иконописи. Реставрационные мастерские в России ныне носят его имя.

Михаил Врубель создавал самые загадочные картины XX века. Его знаменитый «Демон сидящий» – это не дух зла, а, как говорил художник, дух страдания и сомнения. Живопись художника похожа на мозаику – он писал не кистью, а работал мастихином – специальной металлической лопаточкой.

Его «Царевна-Лебедь» – это и образ из сказки Пушкина, и сказочный портрет его жены Надежды Забелы, оперной певицы. Она исполняла роль Царевны-Лебеди в опере по сказке Пушкина. Врубель сам сочинял театральные костюмы для своей жены.

«Девочка с персиками», картина Валентина Серова, изображает дочку мецената Саввы Мамонтова, владельца усадьбы «Абрамцево». В усадьбе «Абрамцево» бывали и Васнецов, и Левитан, и Врубель, и Репин – все художники старшего и младшего поколения.

Вера была всеобщей любимицей, она изображена в картинах многих художников.

В годы Второй Мировой войны, когда бомбили Москву, все картины Третьяковской галереи были эвакуированы в Сибирь. На фотографии слева видно, как самую большую картину «Явление Христа народу» накатывают на вал и как ее возвращают обратно в зал галереи. Здание галереи пострадало от бомбежек, но все картины удалось сохранить, и они вернулись назад.

Уже в XX веке появилась экспозиция иконописи в Третьяковской галерее. Самая знаменитая икона Владимирская Богоматерь находится в храме Св. Николая при галерее.

Русской иконописи будет посвящена отдельная встреча, где будет рассказываться и о Владимирской Богоматери, и о знаменитой иконе Андрея Рублева «Троица», которая тоже сегодня находится в коллекции Третьяковской галереи.

Искусство XX и XXI века представлено в отдельном здании, которое называется «Новая Третьяковская галерея». Оно было построено в середине XX века. Там находятся знаменитые шедевры авангардного искусства: «Чёрный квадрат» Малевича, картины Кандинского, «Купание красного коня» Петрова-Водкина – мы видим эту картину на фасаде галереи.

Авангардному искусству, искусству XX века тоже планируется посвятить отдельную встречу.

Татьяна Ильина

искусствовед, сотрудник Третьяковской галереи – крупнейшего собрания русского искусства; автор книг и статей об искусстве и художниках. email [email protected], https://www.facebook.com/mifograd

Организаторы цикла лекций: Московский Дом соотечественника, Шведско-русское общество дружбы и Союз русских обществ в Швеции.

Первая лекция из цикла на русском и шведском языках

Еще по теме