Продолжение статьи, опубликованной 20.12.2020.

Часть вторая из четырех.

Часть первая здесь: https://rurik.se/news/21901

На шведском часть первая здесь https://rurik.se/nyheter/21981

Среди русских участников международной Балтийской выставки в Мальмё (1914) были, наряду с признанными мастерами-реалистами старшего поколения (И. Репиным, В. Серовым и др.), представители новых направлений. Творчеству одного из этих художников-новаторов – Николаю Рериху - и его связям со Швецией посвящена вторая часть статьи.

КАРТИНЫ РЕРИХА НА БАЛТИЙСКОЙ ВЫСТАВКЕ

Еще до участия в выставке в Мальмё Александр Бенуа, Мстислав Добужинский, Константин Сомов, Николай Рерих и другие художники объединились в творческую группу «Мир искусства», издавали одноименный журнал, идейным вдохновителем которого был Сергей Дягилев – знаменитый арт-дилер, организатор «Русских балетных сезонов» в Париже.

Илл. 02. Борис Кустодиев. Групповой портрет участников группы «Мир искусства». 1920. Первый слева – И. Грабарь, художник, реставратор, директор Третьяковской галереи, куратор русского отдела Балтийской выставки. Рядом с ним сидит Николай Рерих. Далее: художники Е. Лансере, Б. Кустодиев, И. Билибин, А. Остроумова-Лебедева, А. Бенуа, Г. Нарбут, К. Петров-Водкин, Н. Милиоти, К. Сомов, М. Добужинский. Большинство из этих художников представили свои картины на Балтийской выставке.

Многие из мирискусников черпали вдохновение в национальной старине. Картины Николая Рериха 1900-1910-х годов создавались на основе глубокого изучения истории, быта, обрядов и верований Древней Руси, в том числе Руси дохристианской, языческой. В поисках корней русской духовной культуры художник много путешествовал со своей семьей по древним городам; побывал на Русском Севере, где в дальних деревнях сохранялись чудесные резные деревянные церкви, построенные без единого гвоздя; старинные иконы, народная живопись, вышивки. Он также участвовал в археологических раскопках в Новгороде и Пскове.

Произведения Рериха глубоко погружали зрителей в атмосферу седой старины, потрясали ощущением подлинности жизни славян и русичей, проникновением в дух древней мифологии.

Илл. 03. Николай Рерих в своей мастерской в Изваре. Фото. Извара – имение родителей Рериха в 100 км от Петербурга, где прошли детство и юность мастера. С 11 лет будущий художник вместе с археологами участвовал в раскопках древних курганов в окрестностях усадьбы.

Илл. 04. В 1987 году в Изваре Рерих начал работу над серией картин «Славяне и варяги». Картину «Восста (восстал) род на род» приобрел П.М. Третьяков. На фото видна одна из первых работ цикла «Славяне и варяги» – «Сходятся старцы».

Илл. 05. Н. Рерих. Очаг. 1900-1902. Художественный музей города Таганрог.

28 работ Рериха были представлены на выставке в Мальмё в 1914 году. Шведский король наградил художника Орденом Командора Северной Звезды I степени.

Газета «Речь» от 27 июня/10 июля 1914 года поместила статью о выставке, в которой особенное внимание уделено работам Рериха: «Средоточием выставки являются залы Серова и Рериха… Рерих, наряду с новыми эскизами декораций для постановки Метерлинка, прислал некоторые из лучших своих работ («Бой при Керженце»). Обнаружилось, что искусство прочих северных стран богато аналогиями с археологическими, декоративными и религиозными тяготениями его искусства».

Илл. 06. Н. Рерих. В монастыре. 1914. Эскиз декорации к драме М. Метерлинка «Сестра Беатриса». Художник чувствовал в тексте бельгийского драматурга-символиста «синие, фиолетовые, пурпурные аккорды» и строил на них красочную гамму своих картин. Розовые лучи рассветного солнца, струящиеся в зал сквозь цветные витражи слева, проявляют фактуру мощных каменных стен и наполняют пространство драгоценным сиянием.

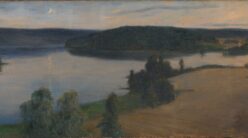

Илл. 07. Н. Рерих. Славяне на Днепре. 1905. Гос. Русский музей, Санкт-Петербург

Одна из датских газет (Дания была участницей выставки) признавала, что «на Балтийской выставке в Мальмё русский отдел был одним из наиболее выдающихся… Он имеет собственное настроение. Фантазия много работала здесь… Нечто благородное, нечто давно умершее в западной Европе, нечто исходящее из Византийской культуры смешалось здесь с крайне новыми течениями. Первобытная сила и слабость, вырождения, грубость и тонкость ведут борьбу. Но замечательнее всего проблески великой, нетронутой души народа, которые проглядывают то здесь, то там. Эти проблески заметны в больших, ярко написанных картинах А. Е. Яковлева и его же портретах художников и ученых; еще более заметны они в чудесной картине Д. С. Стеллецкого „Марфа Посадница“, но лучше всего они воплощены в произведениях Николая Рериха».

Илл. 08. Д. Стеллецкий. Марфа-Посадница. Слово «посадница» означает «жена посадника». Посадниками называли в Новгороде – единственной древнерусской «республике» – правителей города, выбиравшихся на народном собрании. После смерти мужа-посадника Марфа Борецкая стала в 1470-е гг. фактической правительницей города, отстаивала независимость Новгорода в период возвышения Москвы, потерпела поражение в этой борьбе и была заключена в монастырь (по другим сведениям, казнена).

Участник Балтийской выставки Дмитрий Стеллецкий обращается в своей живописи к традициям древнерусской иконописи и фресковых церковных росписей. Как и Рерих, художник много путешествовал по древним русским городам, по Русскому Северу вместе со своим самым близким другом Борисом Кустодиевым. С 1914 года Стеллецкий жил в эмиграции в Париже, расписывал храмы, положил начало «парижской школе» иконописи.

Другие газеты с удовольствием отмечали, что художник «любит древних викингов, какими они когда-то пришли в Россию, он вжился в их жизнь и чувства», что он пишет Русь эпохи варягов.

Илл. 09. Н. Рерих. Варяжское море (Выступление в поход). 1910. Международный Центр-Музей им. Н.К. Рериха, Москва

Илл. 10. Н. Рерих. Идолы. 1901. Гос. Русский музей, Санкт-Петербург

СЕМЬЯ РЕРИХОВ В КАРЕЛИИ

Дружеские и деловые связи со Швецией и другими скандинавскими странами Рерих поддерживал и после внезапного закрытия Балтийской выставки из-за начавшейся Первой мировой войны.

В 1915 году художник перенес тяжелейшее воспаление легких, осложнения болезни сохранялись еще долгое время. По совету врачей Рерих с семьей уезжает на природу, но выбирает не Крым с его теплым морским климатом, а созвучные его душе северные земли, хранившие дух седой старины. Он поселяется с семьей (женой Еленой и сыновьями Юрием и Святославом – впоследствии художником, продолжившим дело отца) в Карелии, в окрестностях города Сердоболь (ныне Сортавала). На тот момент это была территория Финляндии, входившей в состав Российской империи.

Илл. 11. Сортавала сегодня

Илл. 12. Н. Рерих. Лунный свет. Сортавала. 1918. Частная коллекция

Поселение на берегу Ладожского озера, где жили люди еще с каменного века, получает статус города в 1646 году по приказу шведского короля Густава Адольфа II. Сортавала долгие века оставалась спорной территорией, переходя под власть то шведов, то русских. Город окончательно отошел России по условиям Ништадского мира 1721 года, заключенного после победы России в Северной войне. Сегодня Сортавала – крупнейший туристический центр Карелии, сохранивший свой исторический облик. Город называют «заповедником финской архитектуры».

Здесь, на суровой северной земле, Рерих, несмотря на болезнь, переживает взлет творчества. За три неполных года (1916-1918) он создает около 200 картин, посвященных славянам и скандинавским викингам, духовным подвижникам Древней Руси.

Илл. 13. Н. Рерих. Дочь викинга. 1918. Государственный музей искусства народов Востока, Москва

Незабываемое впечатление прикосновения к Божественному оставило в семье Рерихов путешествие на Валаам. Этот остров на Ладожском озере с давних времен был одним из главных центров святости Руси, где жили в уединенных скитах старцы-пустынники. Старцами называли на Руси не стариков по возрасту, а тех, кто обрел духовную зрелость, мудрость и святость.

Сын Рериха Святослав, как и его отец, до конца жизни хранил незабываемое впечатление о богослужении, на котором Рерихам довелось присутствовать на Валааме. В день памяти двух великих русских святых Сергия и Германа, основателей Валаамского монастыря, все отшельники острова вышли из мест своего уединения в подземный храм для совместной молитвы: «Здесь, в этом храме, вокруг гранитного саркофага стояли в торжественных одеяниях отрешившиеся от мира старцы. Их неподвижные, суровые и добрые лица были скрыты под покровом схимнических одеяний, и виднелись только седые бороды. Худые пальцы держали длинные восковые свечи. Что может быть значительнее, чем состояние духа, когда находишься среди подвижников и можешь к их молитве присоединить свою? Такие воспоминания не проходят, не тускнеют и вечно излучают Благодать».

Илл. 14. Н. Рерих. Святое озеро. 1917. Частная коллекция, США

Илл. 15. Н. Рерих. Святой остров. 1917. Гос. Русский музей, Петербург

А в это время в России случились февральская и затем октябрьская революция 1917 года, страна погрузилась в хаос гражданской войны; продолжалась Вторая мировая война. В это тяжелое время на переломе эпох, время войн и революций, всеобщей вражды художник, который и раньше никогда не руководствовался узконациональными интересами, как никогда ясно осознал свою миссию. Отныне он будет нести в своих картинах и книгах истину о глубинной связи разных национальных культур, об их взаимопроникновении, о единстве их духовных основ.

Рерих мечтает уехать в Индию – колыбель цивилизаций всех индоевропейских народов. Но материальные и бытовые обстоятельства его жизни серьезно осложняются. 31 декабря 1917 года Совет Народных Комиссаров в России принимает Декрет о государственной независимости Финляндии. Страна, получившая независимость от нового советского правительства, тут же «отблагодарила» Россию, наглухо захлопнув границы (буквально в 24 часа) и начав проявлять крайнюю враждебность по отношению ко всем русским, находившимся на ее территории. Рерих с семьей оказался отрезанным от родной страны.

Илл. 16. Н. Рерих. Сожжение тьмы. 1924. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

Индия была на тот период колонией Великобритании, которая также чинила всяческие препятствия русским путешественникам. С этим столкнулся уже знаменитый художник Василий Верещагин в своих странствиях по Индии во второй половине 19 века; а теперь, после совершившейся в России революции все стало еще сложнее. Рерих понимал, что добиться разрешения на поездку в Индию было бы легче не из Советской России, а через Лондон.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ В ШВЕЦИИ

В этих сложных условиях сама Судьба пошла навстречу миссии художника. В 1918 году Рерих получил приглашение в Швецию, чтобы помочь решить участь картин «русского отдела» Балтийской выставки 1914 года, осевших в музее Мальмё. Среди оставшихся в Швеции картин были 28 работ самого Рериха. Профессор Оскар Бьорк, отбиравший в 1914 году совместно с Игорем Грабарем (русским художником, искусствоведом и на тот период директором Третьяковской галереи) картины для выставки, пригласил Рериха посетить Стокгольм.

Рерих обращается за помощью к своему хорошему другу – финскому шведу, художнику Акселю Галлен-Каллела. Галлен-Каллела принял горячее участие в судьбе семьи Рерихов; авторитет художника и общественного деятеля помог организовать выезд русского мастера за границу и получить разрешение на вывоз картин.

Илл. 17. И. Репин. Портрет художника А. Галлен-Каллела. 1920. После закрытия границ с Россией в 1917 году Репин, живший в имении Куоккала на финской территории, оказался, как и Рерих, в одночасье отрезанным от родины. В это нелегкое время его также поддержал Аксель Галлен-Каллела. Вероятно, благодаря его усилиям, несколько картин Репина были приобретены музеем Atheneum в Хельсинки.

Илл. 18. Аксель Галлен-Каллела. Защита Сампо. 1896. Художественный музей города Турку. Сюжет взят из национального финского эпоса «Калевала». Сампо – волшебная мельница, за которую идет борьба светлых и темных сил. В картине изображен поединок героя Вяйнемейнена и злой ведьмы Лоухи, принявшей облик птицы.

Поездка в Швецию дала Рериху возможность не только выручить свои картины, осевшие в Мальмё, но и организовать персональные выставки. 8 ноября 1918 года открылась экспозиция произведений Рериха в музее Мальмё. К картинам Балтийской выставки художник добавил новые работы, созданные в Карелии («Вестники утра», «Еще не ушли», «Зов солнца», «Рыцарь ночи», «Северные острова» и др.). А с 10 по 30 ноября 1918 года увидеть картины Рериха смогли и жители Стокгольма (экспозиция была развернута в Художественном зале Гуммесон).

Выставка имела грандиозный успех, многие картины были куплены шведскими музеями и частными коллекционерами, в числе которых были фабриканты и государственные деятели. Газеты именовали Рериха «Метерлинком в живописи», а его творчество – «живописью черного опала», в которой предстает «волшебная земля Рериха» и «говорящие камни».

Илл. 19. Н. Рерих. Вестники утра. 1917. Частная коллекция

Илл. 20. Н. Рерих. Зов Солнца. 1919. Частная коллекция

Был издан роскошный каталог. Автор вступительной статьи прекрасно выразил то, что почувствовали и полюбили шведы в картинах Николая Рериха: его способность глубоко погружаться в иные культуры и передавать словно изнутри их древний дух. А культура Скандинавии, соседки Руси с незапамятных времен, была ему особенно близка и созвучна. «Глядя на картины Рериха, шведский зритель чувствует себя в хорошо знакомой среде — среде древнескандинавских саг… Фантазия Рериха не знает границ… Кроме исторических и аллегорических картин им созданы портреты, фрески, эскизы к балетам и театральным декорациям. Из последних следует упомянуть эскизы декораций к спектаклю „Пер Гюнт“, которые совершенны (эскизы декораций воспроизводят природу Норвегии), несмотря на то, что были созданы художником, не бывавшим еще тогда в Скандинавии вообще». Автор особенно отмечал также театральные эскизы Рериха к пьесам «Сестра Беатриса» и «Слепые» Мориса Метерлинка.

Илл. 21. Н. Рерих. Подземелье. Эскиз декорации к опере А. Давыдова на сюжет пьесы М. Метерлинка «Сестра Беатриса». 1913. Гос. Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Москва

Илл. 22. Н. Рерих. Эскиз декорации к пьесе М. Метерлинка «Принцесса Мален». 1913. Художественный музей города Таганрог

В семье Рерихов (Roerich) бытовала легенда о скандинавских корнях их рода (большинство современных историков, изучив архивные документы, придерживаются версии о принадлежности предков художника к балтийским немцам). Как бы то ни было, в своем раннем творчестве Рерих – подлинный поэт севера, его мудрой, мистически-таинственной, как белые мерцающие ночи и черные скалы фьордов, души. Пространство его картин – пространство мифа.

Поездка в Стокгольм также помогла художнику легализовать его социальный статус в Европе и дать возможность дальнейших поездок с выставками. Российский консул в Швеции оформил заграничный паспорт не только Николаю Рериху и его старшему сыну Юрию, но и – в порядке исключения и в нарушение всех правил – супруге художника Елене, находившейся тогда в Петербурге.

«№ 624.

По Уполномочию Временного Российского Правительства.

Объявляется через сие всем и каждому, кому о том ведать надлежит, что показатель сего российский гражданин Николай Константинович РЕРИХ, родившийся 27-го сентября 1874 года в г. Петрограде, имеет место жительства в Швеции. Сей паспорт действителен также для проезда из Швеции за границу и для возвращения в Швецию. Во свидетельство того и для свободного проезда дан сей паспорт от Российского Генерального Консульства в Стокгольме Ноября 23 / Декабря 6 дня 1918 года.

Генеральный Консул».

Илл. 23. Фотографии с заграничных паспортов Николая Рериха и членов его семьи

Младший сын Рерихов Святослав, будущий художник, помимо паспорта получил в Швеции аттестат зрелости, успешно сдав экстерном экзамены за полный гимназический курс в посольстве России в Швеции. До этого, уехав вместе с тяжело заболевшим отцом в Карелию, он не успел закончить гимназию Карла Мея и находился на домашнем обучении.

Вслед за успешной выставкой Рериха в Стокгольме в 1919 году открылась экспозиция его картин в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки) в Салоне Стринберга. Картины «Замок» и «Принцесса Мален» (на сюжет пьесы Метерлинка) приобрел музей Атенеум.

Илл. 24. Н. Рерих. Замок. 1913. Музей Атенеум (Atheneum), Хельсинки

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ РЕРИХА

В это время в Лондоне находился знаменитый русский антрепренер и арт-менеджер Сергей Дягилев, и Николай Рерих обратился к нему за помощью. Дягилев сразу откликнулся на просьбу мастера, хорошо ему знакомого по совместным постановкам.

Он пригласил Рериха в Лондон в качестве главного художника оперной постановки «Князь Игорь» на сцене театра Ковент-Гарден. В организации поездки помог партнер Дягилева – известный лондонский импресарио Томас Бичам. В марте 1919 года Рерих с семьей отправился в Лондон через Швецию и Норвегию, организовав по пути еще одну персональную выставку в Копенгагене. Оценив по достоинству работу Рериха, Бичам впоследствии передал ему заказы на оформление всех русских спектаклей.

Илл. 25. Н. Рерих. Путивль. Эскиз декорации к опере «Князь Игорь». 1914. Частная коллекция, США. Путивль – древний русский город, связанный с событиями похода князя Игоря Святославича против половцев в 1185 году. О драматических событиях похода рассказывает знаменитая древнерусская поэма «Слово о полку Игореве», на сюжет которой написал музыку композитор Александр Бородин.

Театральная живопись Рериха приобретала все большую известность, он получил приглашение Чикагского института искусств приехать в Америку для создания костюмов и декораций к спектаклям «Снегурочка» и «Тристан и Изольда» для Чикагской оперной труппы. Параллельно устраивались выставки художника в разных городах Америки, имевшие большой успех.

В 1923 году Николай Рерих наконец смог осуществить свою мечту – отправиться с семьей в Индию, с которой оказались связаны вся его дальнейшая жизнь и творчество.

Илл. 26. Н. Рерих. Великий дух Гималаев. 1934. Музей Николая Рериха, Нью-Йорк

«ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ» В ОФОРМЛЕНИИ РЕРИХА В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ И В ШВЕЦИИ

Сотрудничество Николая Рериха с Сергеем Дягилевым началось еще в первое десятилетие 20 века; а незадолго до Балтийской выставки в Мальмё, в 1910-1912 годах, художник создал по просьбе Дягилева и композитора Игоря Стравинского эскизы костюмов и декораций к балету «Весна Священная». Глубокие знания древней мифологии, духовных основ жизни и быта славян и скандинавских народов Рерих воплотил также в оформлении спектакля по поэме «Пер Гюнт» Генрика Ибсена в Московском Художественном театре К. Станиславского и В. Немировича-Данченко. Монументальные образы суровой, первобытной Скандинавии, живописные народные костюмы оказались необычайно созвучными музыке Эдварда Грига.

Илл. 27. Н. Рерих. Мельница в горах. 1912. Эскиз декорации к постановке драмы Г. Ибсена «Пер Гюнт» в Московском художественном театре (МХАТ)

Илл. 28. Н Рерих. Доврский дед. Эскиз костюма к постановке «Пер Гюнта» во МХАТе. 1912

Первая постановка «Весны Священной» под руководством С. Дягилева состоялась 29 мая 1913 года в Театре Елисейских полей в Париже. Рерих выступил в постановке не только художником, но и соавтором либретто (вместе с И. Стравинским). Хореографом стал знаменитый танцовщик Вацлав Нижинский. В 1920 году Дягилев возобновил постановку в новой хореографии Леонида Мясина.

Илл. 29. Н. Рерих. Великая жертва. 1910. Эскиз декорации к постановке балета «Весна Священная» И. Стравинского

В 1945 году Леонид Мясин, поселившийся в США, желая представить балет «Весна Священная» для американских зрителей, обратился к Рериху с просьбой написать новые декорации. Художник с удовольствием исполнил просьбу знаменитого русского балетмейстера. Образ Священной весны, победы света над темными силами, жизни над смертью оказался необычайно созвучен эпохе победы над фашизмом во Второй мировой войне.

Илл. 30. Н. Рерих. Эскиз к обновленному балету «Весна Священная». 1945

Позднее, в 1950-е годы, уже после смерти Николая Рериха, его декорации к «Весне Священной» использовались в постановках русских балетов в Швеции (в Королевской опере в Стокгольме) и других европейских странах.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕРИХА В МУЗЕЕ ТАНЦА В СТОКГОЛЬМЕ

В 1953 году в Королевском оперном театре Стокгольма, где играли балет «Весна Священная» в декорациях Рериха, был открыт Музей танца.

Музей был основан шведским аристократом, коллекционером и создателем труппы «Шведский балет в Париже» Рольфом де Маре. Путешествуя по миру, он сделал уникальные видеозаписи танцев разных народов, в том числе ему удалось заснять выступления русского балета 1909-1929 годов. Этот не имеющий аналогов архив Рольфа де Маре лег в основу музейного собрания. В последующие годы коллекция музея продолжала пополняться, музей переезжал в более просторные здания. С 2013 года Музей танца находится по адресу Drottninggatan, 17 (https://dansmuseet.se/) В экспозиции представлены костюмы, выполненные по эскизам Н. Рериха для балета И. Стравинского «Весна Священная».

Илл. 31. Костюмы по эскизам Рериха к балету «Весна Священная» в экспозиции Музея танца в Стокгольме

А в 2007-2008 годах, с 28 сентября по 6 января в Музее танца проходила выставка картин Николая Рериха «От России до Гималаев», организованная при участии посольства России в Швеции, Министерства культуры Швеции, Международного Центра-Музея им. Н. К. Рериха. Выставка имела огромный успех, ее посетило более 7 тысяч человек.

Илл. 32. Очередь на выставку картин Николая Рериха в Музее танца

Экспозиция в Музее танца, ставшая одним из главных проектов года русского языка в Швеции и значимым событием в двусторонних культурных отношениях, осуществила давнее желание Николая Рериха и его семьи. Еще в 1935 году супруга художника Елена Рерих писала находившимся тогда в Маньчжурской экспедиции мужу и сыну Юрию: «Гималаи должны ответить каждому сердцу», - предлагая начать выставки картин Гималайской серии именно со Швеции.

Илл. 33. Н. Рерих. Держательница мира. Международный Центр-музей им. Н.К. Рериха, Москва

Автор

Сотрудник отдела научно-просветительской работы Государственной Третьяковской галереи, искусствовед, арт-терапевт Татьяна Ильина

Специально для сайта rurik.se

По теме

RYSKA KONSTNÄRER PÅ BALTISKA UTSTÄLLNINGEN I MALMÖ (1914) OCH DERAS MÅLNINGARS ÖDEN